Psychopathologie : de l’observation à la compréhension du trouble

À l’heure où les pratiques se complexifient, maîtriser les savoirs en psychopathologie devient essentiel pour comprendre les situations rencontrées, ajuster les accompagnements, et redonner du sens à l’observation clinique. Cette session « Psychopathologie : de l’observation à la compréhension du trouble » offre un cadre rigoureux, actualisé et partagé pour penser le soin autrement, au plus près du terrain.

Une formation pensée pour le terrain, portée par une pédagogie qui fait bouger les lignes : vidéos cliniques, jeux de remobilisation, outils numériques, débats… chaque séquence est conçue pour réactiver vos savoirs, ancrer durablement les apprentissages, bousculer les habitudes et affûter le regard clinique. Une pédagogie vivante, concrète, interactive, fondée sur les sciences de l’éducation, qui mobilise l’intelligence collective et facilite la mémorisation par le jeu, l’émotion et l’engagement.

Pour apprendre autrement !

3 objectifs pédagogiques centraux

Observer cliniquement avec méthode et finesse

- S’approprier une grille d’observation clinique rigoureuse, mobilisant les sens, le statut mental et les dimensions relationnelles, pour capter les signaux faibles et poser un regard structuré sur la situation.

Mobiliser un raisonnement clinique adapté et structurant

- S’exercer à formuler des hypothèses, articuler les éléments observés et construire une compréhension dynamique des situations, en lien avec les enjeux du soin et de l’accompagnement.

Actualiser et affiner ses connaissances en psychopathologie

- S’approprier une lecture actualisée des troubles psychiques à partir des classifications contemporaines (DSM-5), tout en développant un regard critique et nuancé sur les modèles nosographiques.

La formation Psychopathologie : de l’observation à la compréhension du trouble est organisée en 3 journées en présentiel + 8h15 de e-Learning

Elle s’articule en deux temps complémentaires

Le présentiel

- Apports théorico-cliniques vivants,

- Vidéos cliniques GRIEPS,

- Jeu pédagogique de plateau,

- Cartes de ludopédagogie,

- Usage de l’application Semio8G®.

Le e-learning (nouveauté 2025)

- Parcours interactif et immersif dans un château,

- Quiz, vidéos, mises en situation virtuelles,

- Intégration progressive des savoirs, chacun à son rythme.

Une formation pour affûter son regard clinique et penser autrement les troubles psychiques

La formation « Psychopathologie : de l’observation à la compréhension du trouble » proposée par le GRIEPS s’adresse à tous les professionnels du soin psychique désireux de mieux saisir les manifestations cliniques et de les articuler à une compréhension structurée des troubles psychiques. Elle repose sur une conviction forte : observer ne se résume pas à constater des signes, mais engage une posture, une attention, un savoir structuré et mobilisable au sein d’une pratique soignante réflexive.

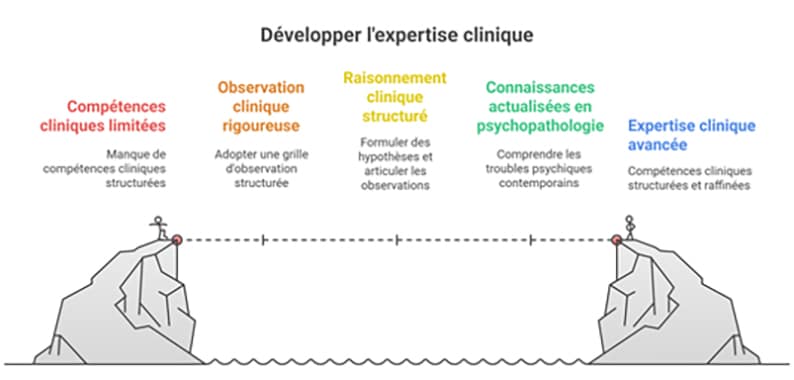

Observer, raisonner, comprendre les troubles : ces trois compétences fondamentales forment la colonne vertébrale de notre formation. Dans un contexte clinique en mouvement, l’enjeu devient pour les soignants de développer des outils communs d’analyse, de discernement et de dialogue autour des troubles psychiques, afin de renforcer la cohérence des prises en charge.

Qu’est-ce qu’un trouble de personnalité borderline ou un état limite ? De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque un syndrome négatif ou cognitif dans la schizophrénie ? Quelle différence entre un trouble bipolaire type I, type II et une cyclothymie ? Quels sont les dix troubles de la personnalité identifiés et regroupés en cluster dans le DSM-5 ? Autant de questions que bien des professionnels du soin psychique continuent de se poser, dans un contexte marqué par des formations initiales hétérogènes, des repères souvent flous, et des référentiels rarement partagés. Cette formation y apporte des réponses rigoureuses, directement transposables, en permettant de renforcer une posture clinique plus assurée, fondée sur l’observation, la structuration des hypothèses et une meilleure compréhension des troubles psychiques axée sur une actualisation des connaissances.

Elle s’adresse tout particulièrement à celles et ceux qui, en quête de repères solides, souhaitent renforcer leur culture clinique, remettre du sens dans leurs observations, et retrouver une boussole dans l’univers souvent flou des symptômes et de la nosographie contemporaine.

L’observation clinique : premier geste du raisonnement

Observer, c’est souvent là que tout commence. Dans cette première rencontre où les mots manquent ou débordent, le professionnel perçoit des signaux, des tensions, des dissonances. Un regard fuyant, un discours en cascade, une agitation diffuse : autant d’éléments parfois imperceptibles qui, s’ils ne sont pas saisis, risquent de se diluer dans le flot des urgences ou des automatismes.

Loin d’un acte passif, l’observation clinique est un véritable processus d’engagement sensoriel, émotionnel et cognitif. Elle mobilise le corps du soignant autant que son esprit. Il ne s’agit pas seulement de repérer des signes « objectifs », mais d’assumer pleinement une subjectivité éclairée : être traversé par la rencontre, capter sans encore nommer, ressentir avant de formaliser.

Ce geste, souvent relégué à un réflexe intuitif, mérite pourtant d’être travaillé, affiné, discuté. Car c’est bien à partir de ce socle premier que s’élabore la compréhension des troubles. Savoir observer, c’est se donner les moyens de penser, de discerner et d’agir avec précision et pertinence.

Qu’observe-t-on ? À quel moment ? Comment ? Doit-on s’attarder sur les gestes ? Les silences ? Les incohérences du discours ? Quelle place accorder aux sens mobilisés, à la tonalité émotionnelle, à la posture corporelle ? Et comment articuler ces impressions avec les repères du statut mental ? Ces interrogations sont au cœur de la pratique clinique et font l’objet d’un travail approfondi dans la formation, en lien étroit avec la réalité du terrain.

L’observation clinique peut se définir comme une démarche intentionnelle, structurée, mobilisant les sens, les affects et le jugement du soignant dans un cadre donné, en vue d’une meilleure compréhension des phénomènes psychiques. Elle suppose une écoute du corps, du langage, des rythmes, des interactions. Elle permet de constituer un matériau riche, premier socle du raisonnement clinique.

C’est précisément cette articulation entre l’intuitif et le construit que la formation du GRIEPS permet de travailler. En s’appuyant sur une définition rigoureuse de l’observation clinique, les participants apprennent à affiner leur regard. Les repères sémiologiques clairs, conjugués à une initiation exigeante à la psychopathologie, leur permettent de structurer leurs perceptions sans en perdre la richesse singulière. Cette approche favorise ainsi le développement d’un raisonnement clinique affûté, capable d’articuler les micro-signes perçus à une compréhension vivante et située des troubles psychiques.

Du signe à la compréhension : construire un raisonnement clinique solide

Observer ne suffit pas. Encore faut-il transformer ce que l’on perçoit en pistes de compréhension, en hypothèses cliniques construites, étayées par une réflexion méthodique et contextualisée. C’est là qu’intervient le raisonnement clinique, cette compétence centrale mais encore trop peu formée, qui permet de passer du flottement sensoriel à une lecture éclairée et argumentée de la situation observée. Il s’agit d’une véritable opération de traduction, où l’expérience sensorielle brute devient matière à penser et à construire.

Face à une personne en souffrance psychique, les signes ne se donnent pas comme des évidences. Ils s’entrelacent, se contredisent, se masquent, ou surgissent dans des registres inattendus. Le raisonnement clinique permet d’organiser ces éléments dans une logique cohérente, en tenant compte du contexte relationnel, de la temporalité des troubles, de leurs impacts fonctionnels, mais aussi de l’histoire singulière de la personne et de ses ressources. Il ne s’agit pas de plaquer un modèle, mais de construire une intelligibilité située, partagée, évolutive.

Ce raisonnement aide à penser le soin dans toute sa complexité. Il peut aussi, dans certaines situations, aider à affiner une orientation diagnostique, en la replaçant dans une perspective dynamique, critique et pluridisciplinaire. Une manière de soutenir les équipes sans enfermer la complexité dans une étiquette, mais au contraire en ouvrant des pistes d’action soignantes cohérentes et partagées. Il donne une forme à l’incertain, sans jamais prétendre le faire disparaître. C’est une compétence de discernement, d’ajustement, d’humilité clinique.

Penser sans figer : une psychopathologie critique et située

Mais comment penser un trouble sans le figer ? C’est tout l’enjeu d’une approche critique de la psychopathologie, au cœur de notre formation. Il ne s’agit pas de renoncer aux modèles, mais de les interroger. D’en faire des outils de pensée, et non des carcans. D’apprendre à jongler entre plusieurs grilles de lecture, sans se laisser enfermer par aucune.

Le DSM-5, les classifications internationales, les modèles psychodynamiques, cognitifs ou systémiques sont mobilisés, analysés, discutés. Car toute grille est un point de vue. Elle éclaire… mais elle cache aussi. Et c’est en développant une humilité épistémique, une conscience de ce que nos outils laissent dans l’ombre, que le clinicien peut affiner sa lecture des troubles et ajuster son intervention.

Ce module permet également de revenir sur la distinction entre normal et pathologique, souvent présentée comme une évidence, mais qui constitue en réalité un enjeu éthique, politique et clinique majeur. Qu’est-ce qu’un comportement « normal » dans un contexte donné ? Qui délimite la norme ? Ces interrogations ont été largement réactivées dans les débats contemporains autour de la psychiatrie, notamment dans les critiques adressées aux classifications dominantes.

C’est dans ce sillage que s’inscrit notre formation : proposer une lecture outillée mais lucide des modèles, interroger les effets soignants et contre-soignants des classifications, et surtout redonner place à la subjectivité, à l’histoire et au sens dans l’analyse des troubles psychiques. Il s’agit de réhabiliter une psychopathologie au service du soin, qui aide à comprendre sans réduire, à nommer sans exclure, à soigner sans soumettre.

La psychopathologie aujourd’hui : penser les troubles sans perdre le soin

Dans un contexte de soin mouvant, saturé d’injonctions normatives, de protocoles sécuritaires et de logiques gestionnaires, la psychopathologie peut – et doit – redevenir un outil d’émancipation clinique. À condition toutefois de ne pas en faire un catalogue figé, un savoir mort ou un carcan théorique. Elle doit rester vivante, critique, habitée par le réel des rencontres et par les tensions du terrain.

C’est pourquoi notre formation assume pleinement l’usage du DSM-5, non comme vérité absolue, mais comme cadre structurant pour penser les troubles de façon actualisée, claire et partageable. Cette entrée par trouble permet de revisiter les grandes familles psychopathologiques à partir des critères contemporains, tout en les confrontant à l’expérience clinique, aux savoirs soignants et aux singularités des parcours. Il ne s’agit pas d’un simple retour à la nosographie, mais d’une manière rigoureuse de mettre à jour ses connaissances, de nommer avec justesse, et de transmettre dans un langage clinique commun.

Dans ce cadre, les troubles psychotiques, les troubles de l’humeur, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité, les addictions ou encore les troubles liés aux traumatismes sont abordés non seulement dans leur définition actuelle, mais surtout à partir des enjeux cliniques concrets qu’ils posent aux professionnels. Comment ajuster sa posture face à un patient qui délire sans paraître délirant ? Comment repérer les signes d’un épisode maniaque atypique ? Comment articuler l’observation de symptômes flous à une hypothèse construite, partagée avec l’équipe, qui ouvre sur une action soignante pertinente ?

Cette approche par trouble permet aussi d’outiller les soignants pour discuter les classifications, interroger les diagnostics, contextualiser les symptômes. Elle donne des clés pour naviguer dans un champ en perpétuelle évolution, tout en restant arrimé à une base solide de compréhension. Elle permet de faire dialoguer les savoirs formalisés (DSM, CIM, classifications cliniques) avec les pratiques informelles, les savoirs d’expérience, les intuitions du soin.

Notre formation ne renonce pas aux modèles, mais les travaille. Elle revisite également les repères issus des débats historiques sur le normal et le pathologique, tels que développés par Canguilhem ou Foucault, pour réinterroger la normativité en psychiatrie, les critères implicites de l’évaluation, et les effets de pouvoir dans la nomination des troubles. Cette critique n’est pas abstraite : elle sert à penser les marges, les atypies, les résistances à l’étiquetage, et à maintenir une clinique du sujet dans un champ envahi par la standardisation.

En somme, l’approche par trouble selon le DSM-5 n’est pas ici une fin en soi, mais un point d’ancrage pour actualiser, structurer, et discuter les savoirs. Elle soutient une posture clinique robuste, capable de penser les troubles sans perdre le soin, de nommer sans exclure, et d’intervenir sans rigidifier. C’est dans cette tension fertile entre rigueur nosographique et écoute sensible que se construit une psychopathologie contemporaine, utile, critique et profondément soignante.

Observer autrement, soigner autrement

Derrière l’observation, il faut comprendre, structurer, transmettre. La psychopathologie, lorsqu’elle est mobilisée de façon critique, vivante et partagée, peut redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : un appui pour le soin, un langage commun, un outil de discernement et de créativité clinique.

Cette formation s’adresse à celles et ceux qui veulent renouer avec une pratique clinique exigeante et incarnée, affûter leur regard, interroger leurs certitudes, et enrichir leur lecture des troubles pour mieux accompagner les personnes concernées. Elle s’adresse à tous ceux qui, dans un contexte incertain, veulent retrouver des repères solides, et redonner sens à leurs gestes quotidiens.

🗓️Formation proposée en intra –– 99% satisfaction en 2025 !

🗓️ Prochaine session inter : Lyon, du 14 au 16 septembre 2026

👤 Intervenant inter : Jean Maillet-Contoz, docteur en sciences de l’éducation, infirmier en psychiatrie, maître de conférences associé